Inhaltsverzeichnis

Sonderpädagogische Handlungsfelder

Sonderpädagogische Handlungsfelder im Förderschwerpunkt Lernen sind vom Grundsatz her alle Situationen, in denen sonderpädagogische Leistungen im weitesten Sinn eingebracht werden.

Sie umfassen also alle diagnostischen, alle beratenden und alle unterrichtlichen Situationen, in denen jungen Menschen individuelle Bildungs- und Erziehungsangebote zur Entwicklung ihrer gesellschaftlichen Teilhabe unterbreitet werden.

Diagnostik, Beratung und „Unterricht“ beziehen sich dabei auf die Kontexte Frühförderung, schulische Bildung und berufliche Bildung.1)

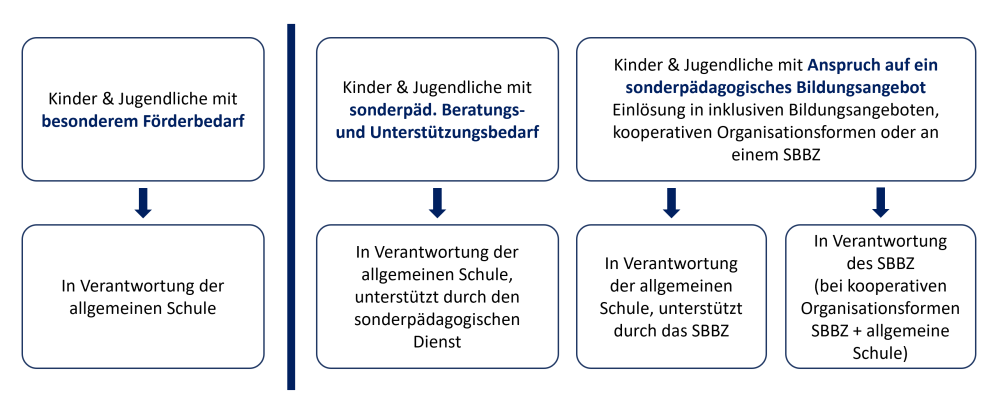

Grafik: „Sonderpädagogische Handlungsfelder“ von Stecher, M.

Die sonderpädagogischen Angebote im Rahmen der schulischen Bildung werden dabei wiederum in unterschiedlichen Organisationsformen realisiert:

- an einer allgemeinen Schule im Rahmen eines inklusiven Bildungsangebotes,

- in einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) oder

- in gemeinsamer Verantwortung von allgemeiner Schule und SBBZ als sogenannte Kooperative Organisationsform eingelöst werden.

Zusammengenommen gibt es demnach im Förderschwerpunkt Lernen also unzählige sonderpädagogische Handlungsfelder im weitesten Sinn. Deshalb soll nachfolgend lediglich eine Auswahl davon in Auszügen etwas genauer beleuchtet werden:

- Beratung und Unterstützung im Rahmen des Sonderpädagogischen Dienstes

- Anspruchsfeststellungsverfahren (Gutachtenerstellung)

- Frühförderung

- Berufliche Bildung

- Inklusion

Wichtig vorab: Alle sonderpädagogischen Handlungsfelder sind selbstverständlich in den bereits beschriebenen (rechtlichen) Rahmen eingebettet.

1. Beratung und Unterstützung im Rahmen des Sonderpädagogischen Dienstes

Grafik: „Strukturbild“ von Staubitz, P., nach LIS „Rahmenkonzeption sonderpädagogischer Dienst“ (2017)

Maßgeblich dafür, ob Leistungen im Rahmen des sonderpädagogischen Dienstes überhaupt initialisiert werden können, sind die dokumentierten Nachweise des Kindergartens, der allgemeinen Schule, oder der beruflichen Schule, ob im Rahmen des dort definierten Bildungsauftrages alle (pädagogischen) Möglichkeiten bereits ausgeschöpft wurden (Nachteilsausgleich, Beratungslehrkräfte, schulpsychologische Beratungsstelle, weitere Fachkräfte, Medikation, Hilfsmittel, etc.).

Sonderpädagogische Beratung und Unterstützung im Rahmen des Sonderpädagogischen Dienstes ist also eine Antrags-Leistung, die angefordert wird, wenn die Unterstützungs-Möglichkeiten des Kindergartens, der allgemeinen oder beruflichen Schulen nicht ausreichend wirken können, um Einschränkungen von Aktivitäts- und Teilhabemöglichkeiten in mehreren Bildungsbereichen und in den Kulturtechniken zu vermeiden.

Ziel ist es, durch punktuelle Unterstützung zu vermeiden, dass diese Einschränkungen sich umfänglich und zeitlich ausweiten. Weiterhin ergibt sich ein sonderpädagogischer Beratungs- und Unterstützungsbedarf, wenn ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot nicht mehr besteht und durch eine nachgehende Begleitung gesichert werden soll, dass der junge Mensch dauerhaft ohne ein sonderpädagogisches Bildungsangebot Aktivität und Teilhabe generieren können soll.

Der sonderpädagogische Beratungs- und Unterstützungsbedarf im Sinne des Förderschwerpunkts Lernen endet, wenn der junge Mensch den Anforderungen des allgemeinen Bildungsgangs ohne sonderpädagogische Beratung und Unterstützung folgen kann. Der Bedarf endet ebenfalls, wenn eine sonderpädagogische Beratung und Unterstützung nicht mehr ausreicht und der Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot geprüft werden muss.

Neben dem präventiven Auftrag stellen die Leistungen des Sonderpädagogischen Dienstes also auch eine notwendige Stufe auf dem Weg zur Klärung eines Anspruchs auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot dar, insofern es trotz unterstützender Maßnahmen nicht möglich ist, die Mindeststandards der allgemeinen Bildungsgänge zu erreichen.

Bedeutsame Hinweise für die Ausgestaltung der Beratungs- und Unterstützungsleistung im Rahmen des SOPÄDIE finden sich in der „Rahmenkonzeption Sonderpädagogischer Dienst“. Aus ihr geht unter anderem auch hervor, dass in der Umsetzung der untergesetzlichen Regelung das "Sonderpädagogische Handlungsmodell" anzuwenden ist.

2. Anspruchsfeststellungsverfahren (Gutachtenerstellung)

Im Sinne des in der SBA-VO beschriebenen „gestuften Verfahrens“ wird das Anspruchsfeststellungsverfahren eingeleitet, wenn alle Unterstützungsmöglichkeiten der allgemeinen und beruflichen Schule sowie des Sonderpädagogischen Dienstes einem jungen Menschen nicht ermöglichen konnten, die Mindeststandards der allgemeinen oder beruflichen Schulen zu erreichen.

Der Schwerpunkt liegt hier auf einer umfassenden sonderpädagogischen Diagnostik, die die individuelle Situation des jungen Menschen im Spiegel der ICF-CY systematisiert beschreibt.

Unter Einbezug von Theorien sollen individuelle Problemlagen verstanden und erklärt werden, um auf der Basis des Verstandenen passende Ziele, Bildungs- und Erziehungsangebote abzuleiten. (vgl. Sonderpädagogisches Handlungsmodell)

Für die abschließende Empfehlung hinsichtlich eines möglichen Anspruches auf sonderpädagogisches Bildungsangebot werden die Ergebnisse der Diagnostik mit den Anhaltspunkten für die Empfehlung eines Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Förderschwerpunkt Lernen verknüpft und gewichtet.

Die formale und qualitative Ausgestaltung des Gutachtens orientiert sich am Qualitätsrahmen Sonderpädagogische Gutachten.

Anhaltspunkte für die Empfehlung eines Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Förderschwerpunkt Lernen

Eine Empfehlung für einen Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Sinne des Förderschwerpunkts Lernen bildet sich im Spiegel von mehreren Anhaltspunkten ab: 2)

Kontext Schule

- Individuelle Leistungsrückstände von mindestens 2 Schuljahren im Vergleich zu den Anforderungen der Bildungsaltersnorm.

- Die Leistungsrückstände betreffen mehrere Unterrichtsfächer, insbesondere die Fächer Deutsch und Mathematik.

- Die Leistungsrückstände halten über mehrere Jahre an.

- Die Ursachen der Leistungsrückstände liegen nicht in einem unzureichenden Lernangebot begründet.

- Die Leistungsrückstände sind nicht ausschließlich auf mangelnde Deutschkenntnisse zurückzuführen.

- Die Leistungsrückstände sind nicht in erster Linie durch eine Sinnesschädigung bedingt.

- Ein Zusammenhang zwischen den Leistungsrückständen und überprüften mentalen Funktionen kann nachgewiesen werden.

- Es können relevante ICD-11 Diagnosen vorliegen.

- Die Barrieren in den Umweltfaktoren und personenbezogenen Faktoren sind zeitnah unveränderlich.

- Sonderpädagogische Beratung und Unterstützung sind nicht ausreichend, um das Erreichen der Bildungsziele im Bildungsgang der allgemeinen Schule zu ermöglichen.

- Biografische, individuelle und soziokulturelle Voraussetzungen wirken sich gravierend und längerfristig auf Teilhabe-Einschränkungen in den Lebensbereichen personales Leben, selbständiges Leben, soziales und gesellschaftliches Leben und Arbeitsleben aus.

- Als Folge der Lernschwierigkeiten können sekundäre Formen von auffälligem Verhalten auftreten wie z.B. Schulabsentismus, gravierende Misserfolgsorientierung oder stark auffallende externalisierende oder internalisierende Ausdrucksformen.

Aus den genannten Anhaltspunkten wird deutlich, dass für eine Empfehlung im Rahmen eines Anspruchsfeststellungsverfahren der Intelligenz-Quotient nicht isoliert betrachtet werden kann. Entscheidend ist vielmehr die Beantwortung der Frage, ob, ggf. wie und in welcher Gewichtung sich Einschränkungen in einzelnen Körperfunktionen in Bezug auf Aktivität und Teilhabe individuell auswirken.

Kontext Einschulung

Im Kontext der Anspruchsfeststellung im Rahmen der Einschulung können folgende Anhaltspunkte herangezogen werden:

- Hinsichtlich der sprachlichen Entwicklung, der sozial-emotionalen Entwicklung, der kognitiven Entwicklung und der motorischen Entwicklung sind in mehreren Bereichen gravierende Entwicklungsrückstände beobachtbar.

- Die Entwicklungsrückstände sind gemessen am Lebensalter größer als 1 Jahr. 3)

- Mit Blick auf die im vorschulischen Bereich anzubahnenden basalen Grundlagen in Lesen, Schreiben und in der Mathematik sind deutliche Rückstände beobachtbar.

- Es liegen deutliche Hinweise auf Einschränkungen in den mentalen Funktionen vor.

- Die Entwicklungsrückstände sind seit mehr als einem Jahr beobachtbar.

- Sonderpädagogische Frühförderung im vorschulischen Bereich ist nicht ausreichend, damit das Kind prognostisch dem Bildungsgang Grundschule folgen kann.

- Die Barrieren in den Umweltfaktoren und in den personbezogenen Faktoren sind zeitnah unveränderlich.

- Die Rückstände sind nicht ausschließlich auf mangelnde Deutschkenntnisse zurückzuführen.

- Entwicklungsrückstände sind nicht in erster Linie durch eine Sinnesschädigung bedingt.

- Es können relevante ICD-11 Diagnosen vorliegen.

- Biografische, individuelle und soziokulturelle Voraussetzungen wirken sich prognostische gravierend und längerfristig auf Teilhabe-Einschränkungen in den Lebensbereichen personales Leben, selbständiges Leben, soziales und gesellschaftliches Leben und Arbeitsleben aus.

- Sekundäre Formen von auffälligem Verhalten sind beobachtbar (Verweigerung, Misserfolgsorientierung, externalisierende oder internalisierende Ausdrucksformen).

Aus den genannten Anhaltspunkten wird deutlich, dass für eine Empfehlung im Rahmen eines Anspruchsfeststellungsverfahren auch im Rahmen der Einschulung der Intelligenz-Quotient nicht isoliert betrachtet werden kann. Entscheidend ist vielmehr die Beantwortung der Frage, ob, ggf. wie und in welcher Gewichtung sich Einschränkungen in einzelnen Körperfunktionen in Bezug auf Aktivität und Teilhabe individuell auswirken.

3. Frühförderung

Für die Entwicklung eines Kindes sind die ersten Lebensjahre von großer Bedeutung. Bei Kindern mit einem erschwerten Lebensstart oder mit Entwicklungsauffälligkeiten sind die Chancen für eine positive Entwicklung größer, wenn rechtzeitig und gezielt pädagogisch-psychologische Förder- und Unterstützungsangebote sowie medizinisch-therapeutische Maßnahmen genutzt werden. Hier setzt die Frühförderung an.

Ziel der Frühförderung ist es demnach, Entwicklungsauffälligkeiten oder Behinderungen des Kindes

- möglichst früh zu erkennen;

- zu mildern;

- auszugleichen;

- und deren Auswirkungen zu verhindern.

Die Frühförderung ist ein interdisziplinäres Angebot der Sonderpädagogischen Beratungsstellen oder anderer interdisziplinärer Frühförderstellen. Sie handelt ausschließlich im Auftrag der Eltern und setzt deren Einverständnis voraus.

Die Frühförderung ist im Grunde förderschwerpunktsunspezifisch konzipiert für Kinder im Alter von 0-6 Jahren.

Sie richtet sich an Kinder

- mit Entwicklungsauffälligkeiten und -verzögerungen

- die von Behinderung bedroht sind,

- mit bereits bestehenden Behinderungen

- deren Teilhabe an früher Bildung erschwert ist

- deren erfolgreicher Übergang in die Grundschule gefährdet ist.

Eltern, Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen erhalten Beratungsangebote, die insbesondere auf die systemische Vernetzung abzielen.

Frühförderung umfasst also im Spiegel des Sonderpädagogischen Handlungsmodells

- Früherkennung und Diagnostik,

- Individuell abgestimmte Förderangebote,

- Informationen, Beratung und Begleitung für Erziehungsberechtigte sowie pädagogische Fachkräfte,

- Weitervermittlung an andere geeignete Expert: innen und Einrichtungen (z.B. Sozialpädiatrische Zentren, Fachärzt: innen, Therapeut: innen, Psychologische Beratungsstellen, etc.),

- Koordination von Maßnahmen aller am Prozess Beteiligten.

Für die Tätigkeit in der Frühförderung bilden sich dabei folgende Prinzipien ab:

- Ganzheitlichkeit

- Familien- und Umfeldorientierung

- Alltags- und Lebensweltorientierung

- Interaktionsorientierung

- Interdisziplinarität

- Ressourcenorientierung

- Regionalisierung

Der Auftrag der Frühförderung endet

- wenn andere fachliche Kompetenzen notwendig werden,

- wenn andere Zuständigkeiten zu berücksichtigen sind wie zum Beispiel bei der Klärung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot oder der Gewährung von Eingliederungshilfe,

- mit der Aufnahme in einen Schulkindergarten für Kinder mit Behinderungen oder in eine Schule.

Den rechtlichen Rahmen der Frühförderung bildet die VwV Sonderpädagogische Frühförderung .

Die fachlichen Bezugspunkte bilden

Hier werden die qualitativen Eckpfeiler bei der Ausgestaltung der Angebote der Frühförderung präzisiert und konkretisiert.

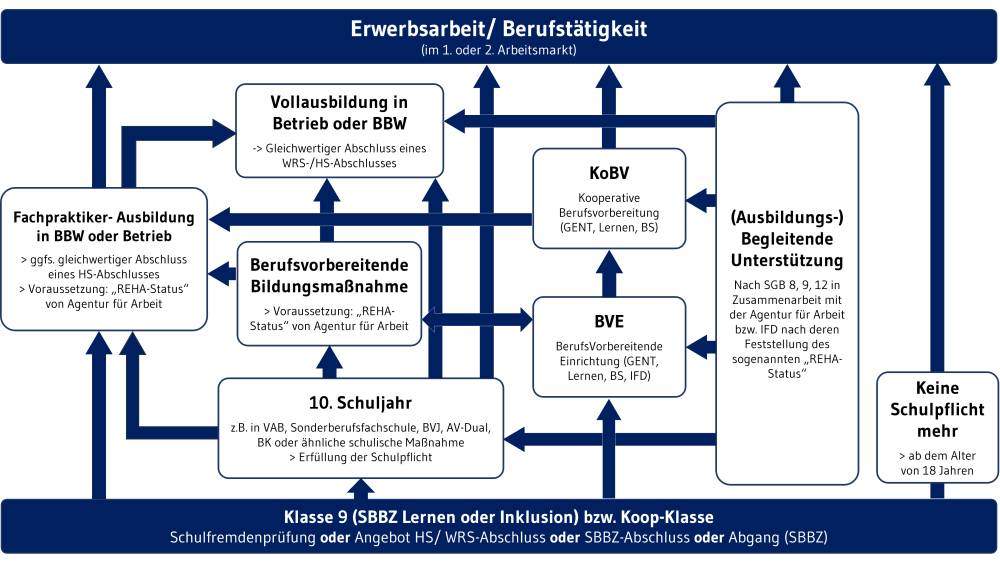

4. Berufliche Bildung

Berufliche Bildung im Förderschwerpunkt Lernen meint im weitesten Sinn das Zusammenspiel von

- Beruflicher Orientierung im Rahmen von schulischen Angeboten bei bestehendem Anspruch auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot im Förderschwerpunkt Lernen (Praktika, etc.) und

- Übergängen in den Bereich der weiterführenden allgemein bildenden oder der beruflichen Schulen.

- Übergängen in Berufsvorbereitende Maßnahmen oder

- Übergängen in Berufsausbildende Maßnahmen.

Die übergeordnete Zielstellung beruflicher Bildung ist es jungen Menschen die Teilhabe an der Arbeitswelt zu ermöglichen. Im Förderschwerpunkt LERNEN sind die genannten Übergänge ein bedeutsamer Schritt, der individuell oder institutionell begleitet werden muss.

Da ein sonderpädagogischer Bildungsanspruch nicht über die Sekundarstufe I hinaus bestehen kann, ist die Vorbereitung auf die erfolgreiche Teilnahme an zielgleichen Bildungsangeboten ein zentrales Ziel.

Hinsichtlich der beruflichen Orientierung (BO) ist es deshalb essentiell durch frühzeitige kooperative Angebote berufliche Informationen zu vermitteln und junge Menschen durch Erprobungs-Möglichkeiten in beruflichen Feldern zu unterstützen. Dazu sind eine enge Zusammenarbeit und die kontinuierliche Vernetzung mit Erziehungsberechtigten, pädagogischen Fachkräften, institutionellen Partnern wie z.B. der Agentur für Arbeit oder den Berufsbildungswerken und verschiedenen Betrieben notwendig.

Darüber hinaus bildet das Instrument „BO-aktiv“ ein Gesamtkonzept zur beruflichen Orientierung bestehend aus:

- Kompetenzanalyse (Profil-AC, bald BO aktiv),

- Individueller Förderung,

- Dokumentation und

- Reflexion.

Die folgende Grafik bietet einen Überblick über die möglichen Anschlussmöglichkeiten nach der Beruflichen Orientierung.

Diese können regional unterschiedlich ausgeprägt und ausgestaltet und in der Verantwortung von verschiedenen Trägern sein.

Grafik: „Übersicht Wege nach Klasse 9 im Förderschwerpunkt Lernen„ von Annecke, L. und Walter, T. (2023), in Abstimmung mit Agentur für Arbeit OG und CJD OG

Der rechtliche Rahmen der Beruflichen Bildung bildet sich hier ab: Offizielle Rahmenbedingungen

Die fachlichen Bezugspunkte bilden sich hier ab:

- die Leitperspektive „Beruflich Orientierung“ (BO) der Bildungspläne

- das Lebensfeld „Arbeitsleben“ des Bildungsplanes im Förderschwerpunkt Lernen

Hier werden die qualitativen Eckpfeiler bei der Ausgestaltung der Angebote der Beruflichen Bildung präzisiert und konkretisiert

5. Inklusion

Die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention machte (schul-)gesetzliche Anpassungen notwendig, die Schüler: innen mit sonderpädagogischen Bildungsansprüchen ermöglichen, allgemeine Schulen zu besuchen und dort ihren Lernvoraussetzungen und Bildungsbedürfnissen entsprechend unterstützt zu werden.

Die Novellierungen im Schulgesetz Baden-Württemberg bilden hierfür die rechtliche Grundlage. Hier wird bestimmt, dass Inklusion Aufgabe aller Schulen ist. Orientiert am Strukturmodell Baden-Württemberg werden inklusive Bildungsangebote gemeinsam von der allgemeinen Pädagogik und der Sonderpädagogik verantwortet.

Neben den (rechtlichen) Rahmenaspekten sind im inklusiven Kontext alle Konstituenten bedeutsam und bindend, die auch bei der Einlösung eines Anspruches auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Förderschwerpunkt Lernen im Rahmen eines SBBZ gelten.

Das bedeutet, die

- Beschreibungen zur Zielgruppe (> Link)

- Erfordernisse an Lehrkräfte (> Link)

- Anforderungen an die Schulen (> Link)

- Qualitätsstandards für Unterricht (> Link)

- Anwendung des Sonderpädagogischen Handlungsmodells (> Link)

- die Umsetzung des Bildungsplans „Lernen“ (> Link) und

- Erfordernisse in Sachen Digitalität. (> Link)

gelten vom Grundsatz her selbstverständlich auch im inklusiven Kontext.

Aus dieser Forderung ergibt sich in der Folge eine besondere Notwendigkeit, inklusiv arrangierte Bildungs- und Erziehungsangebote kollaborativ und institutionell im System der allgemeinen Schule zu verankern.

Der rechtliche Rahmen zur Inklusion bildet sich hier ab. Ergänzend dazu können folgende links hilfreich sein:

Es gilt der entsprechende sonderpädagogischen Bildungsplan (Lernen oder GENT 2022) bzw. die parallel geltenden Bildungspläne (Bildungsplan 2016 und Bildungsplan des sonderpädagogischen Förderschwerpunktes).

Als fachliche Bezugspunkte werden nachfolgend die qualitativen Eckpfeiler bei der Ausgestaltung der Angebote der Inklusion präzisiert und konkretisiert. • Exemplarische Materialsammlung und Handreichung zu Inklusion vom ZSL-BW (> Link) • Index für Inklusion nach Tony Booth/ Mel Ainscow (2003) (> Link) • Index für Kooperation und Inklusion für die Praxis als Qualitäts- und Steuerungsinstrument für schulische Rahmenbedingungen, Teamarbeit, Organisation des Unterrichts, Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten und außerschulischen Partnern sowie Vernetzung im Sozialraum (> Link) • Einen motivierenden Praxisblick in „gute Inklusive Schule“ findet sich beim Jakob-Math-Preis (> Link) • WSD als Instrument zur Planung individueller Bildungsangebote (> Link )

Bezogen auf unterrichtliche Qualitätsmerkmale gelten auch in inklusiven Situationen die Qualitätsrahmen Unterricht der jeweiligen Förderschwerpunkte unter Berücksichtigung der inklusiven Bedingungen und Anforderungen (z.B. bezogen auf Kooperation, Teamteaching, Differenzierung und Individualisierung, Passung von Zielen, Methoden und Zugängen und Initialisierung von Aktivierungsprozesse)

Autor: innen: Dr. Ralf Brandstetter, Manuel Binder, Lorenz Gitschier, Susanne Kröger, Birgit Mölich, Stephan Moers, Birgit Schick, Philipp Staubitz, Lutz Walter, Thomas Walter & Felix Weber - Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Freiburg, Abtl. Sonderpädagogik;

Autor: innen: Dr. Ralf Brandstetter, Manuel Binder, Lorenz Gitschier, Susanne Kröger, Birgit Mölich, Stephan Moers, Birgit Schick, Philipp Staubitz, Lutz Walter, Thomas Walter & Felix Weber - Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Freiburg, Abtl. Sonderpädagogik;

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz: CC BY SA 4.0